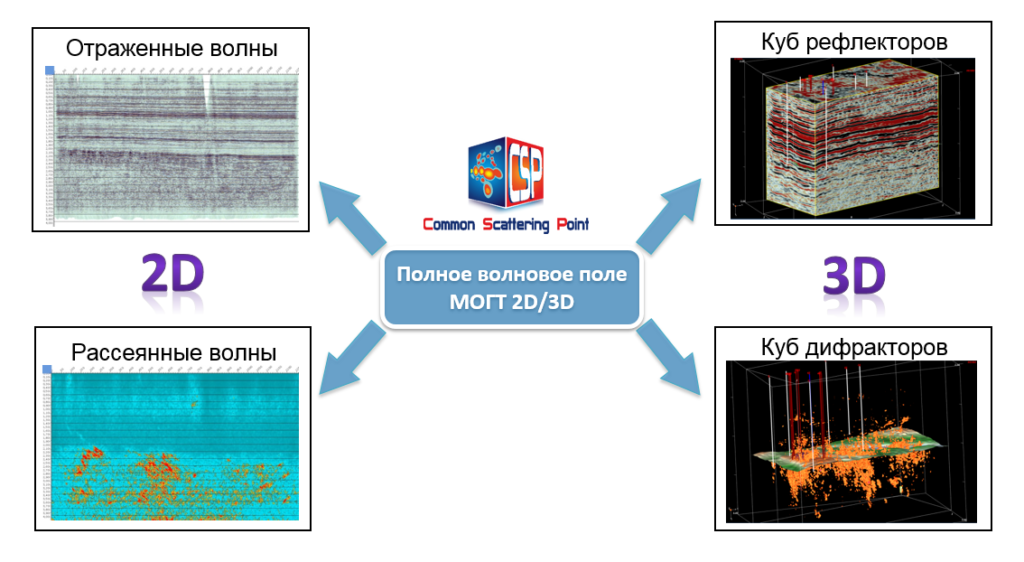

FractureCSP (Common Scattering Point) – технология обработки и интерпретации стандартных сейсморазведочных данных, позволяющая выявлять зоны трещиноватости по выделенным из полного волнового поля рассеянным волнам.

Суть инновации

Технология CSP позволяет получать временные кубы дифракторов, содержащие изображение только рассеивающих элементов среды (CSP-дифракторы) и временные кубы рефлекторов без этих рассеивающих элементов (CSP-рефлекторы). Кубы CSP-дифракторов содержат уникальную информацию о трещинно-кавернозных зонах, которая при традиционной обработке сейсмических данных полностью теряется на фоне гораздо более интенсивных отражающих элементов.

Команда

Команда состоит из высококвалифицированных сотрудников, специалистов в нефтегазовой отрасли и математике с мировым именем.

Специалисты компании «Технологии обратных задач» неоднократно принимали участие в международных выставках и конференциях.

Конкурентные преимущества

- Точность прогноза трещиноватости по технологии Fracture-CSP более 80%.

- Не требуется проведение дополнительных полевых работ.

- Технологии основана на математически точном решении обратной задачи рассеяния, благодаря этому исключается влияние человеческого фактора на результат.

- 100% отечественная разработка без сторонних зависимостей.

Достигнутые результаты

- Технология реализована в виде программного пакета CSP–PSTM 2D/3D.

- На сегодняшний день обработано более 15 000 п.км. сейсморазведочных профилей 2D и 5000 кв.км. cъемки 3D на 40 месторождениях.

- Эффективность технологии доказана в резервуарах с трещинно-кавернозным типом коллектора на нефтегазоносных провинциях России и зарубежных стран.

- Клиенты — крупнейшие мировые нефтегазовые компании.

Рыночный потенциал

По оценкам геологов, в трещинных коллекторах содержится более 25% мировых запасов нефти. Рынок сейсморазведочных работ 3Д при разработки континентальных и шельфовых месторождений сегодня – это многомиллиардная индустрия (Только в США на исследования в области сейсмических работ тратится около 1 млрд $ в год).

Картирование трещинно-кавернозных коллекторов на основе метода FractureCS

1. Описание метода

Значительная часть мировых запасов и объемов добычи углеводородов сосредоточены в районах распространения продуктивных коллекторов трещинно-кавернозного типа. К регионам, где поиски, разведка и разработка нефти и газа связаны с преимущественно трещинно-кавернозным типом коллектора, относятся Ближний и Средний Восток, Северный Кавказ, Прикаспийская впадина, Сибирь.

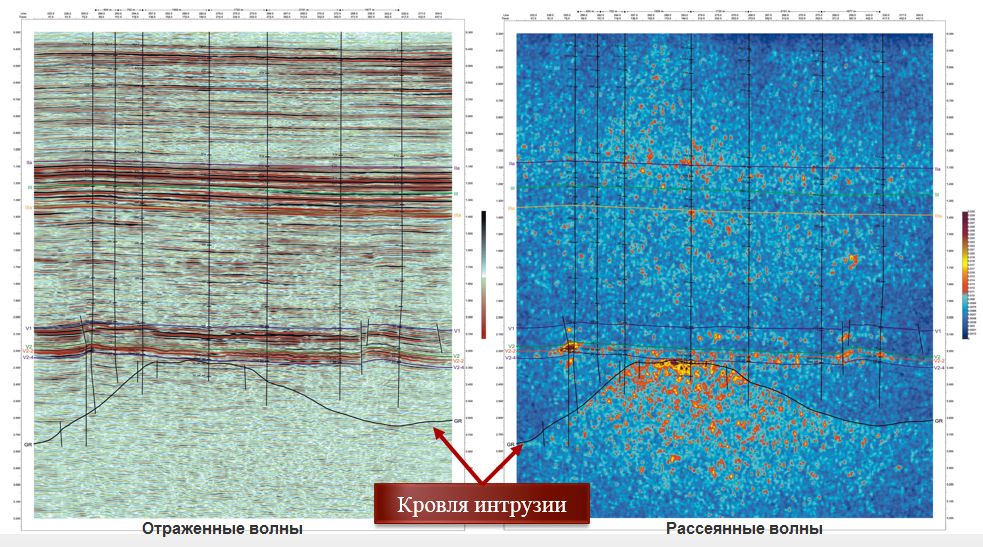

Залежи в резервуарах с трещинно-кавернозным типом коллектора относятся к сложно построенным. Эффективность поиска традиционными методами таких залежей гораздо ниже, чем залежей с традиционными коллекторами порового типа. Причина состоит в том, что в резервуарах с трещинно-кавернозным коллектором нефть распределяется по более сложному закону, чем в резервуарах с поровым коллектором. Миграция и аккумуляция нефти в таких резервуарах контролируется зонами трещиноватости. Геометрии отражающих горизонтов (рефлекторов), являющейся основным результатом традиционной обработки сейсмических материалов МОГТ, для изучения трещинно-кавернозных коллекторов совершенно недостаточно. Зоны трещиноватости не формируют сейсмических отражений, а являются источниками рассеянных (дифрагированных) волн. Рассеянные волны на 1-2 порядка менее интенсивны по амплитуде, чем отраженные, которые при изучении трещинно-кавернозных коллекторов соответственно являются очень интенсивными волнами-помехами.

В АО «Технологии обратных задач» разработан и метод обработки и интерпретации стандартных сейсморазведочных данных, получивший название метод престековой миграции до суммирования CSP(Common Scattering Point). Метод позволяет прогнозировать резервуары с трещинно-кавернозным коллектором по выделенным из полного волнового поля рассеянным волнам. Он реализует строгое решение обратной задачи разделения полного волнового поля на отраженную и рассеянную компоненты. Математически корректное разделение волн позволяет визуализировать невидимые при стандартной обработке сейсмических данных рассеивающие элементы.

Обработка стандартных данных 3Д сейсморазведки по методу CSP реализована в виде законченного графа на специализированном вычислительном кластере производительностью 12 Терафлопс и оперативной памятью 8 терабайт.

Метод CSP обладает высокой разрешающей способностью. На рисунке 1 в верхней части изображена модель антиклинальной складки использованной для расчета синтетических сейсмических данных. Модель состоит из трех слоев. Средний слой, толщиной 50 м, содержит круговые включения диаметром 40 м. Численные расчеты показали, что амплитуды рассеянных на включениях волн меньше амплитуд отраженных волн от 50 (левое включение) до 250 (правое включение) раз. На временном разрезе, полученном по стандартной технологии престековой временной миграции (средняя часть рисунка), присутствуют только отражающие границы, а рассеивающие элементы совершенно не видны. Вместе с тем, дифракторы очень хорошо видны на разрезе, полученном по методу CSP (нижняя часть рисунка).

Метод FractureCSP позволяет решать следующие задачи:

- Прогноз зон трещиноватости, разуплотнения и дезинтеграции, в которых могут содержаться залежи УВ.

- Геометризация залежей с трещинным типом коллектора для подсчета запасов и оценки ресурсов УВ.

- Классификация разрывных нарушении на два класса — проницаемые разломы и разломы-экраны.

- Выявление разломов без вертикальных смещений, выделение которых на разрезах отраженных волн вызывает большие сомнения.

- Учет зон неоднородностей, естественной трещиноватости при бурении скважин.

- Проектирование оптимального расположения портов МГРП

2. Примеры

В качестве примеров представлены результаты обработки и интерпретации данных сейсморазведки по методу FractureCSP и практического применения рассеянных волн для решения геологических задач.

Пример 1.

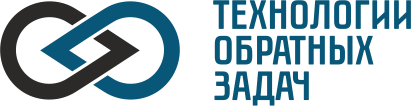

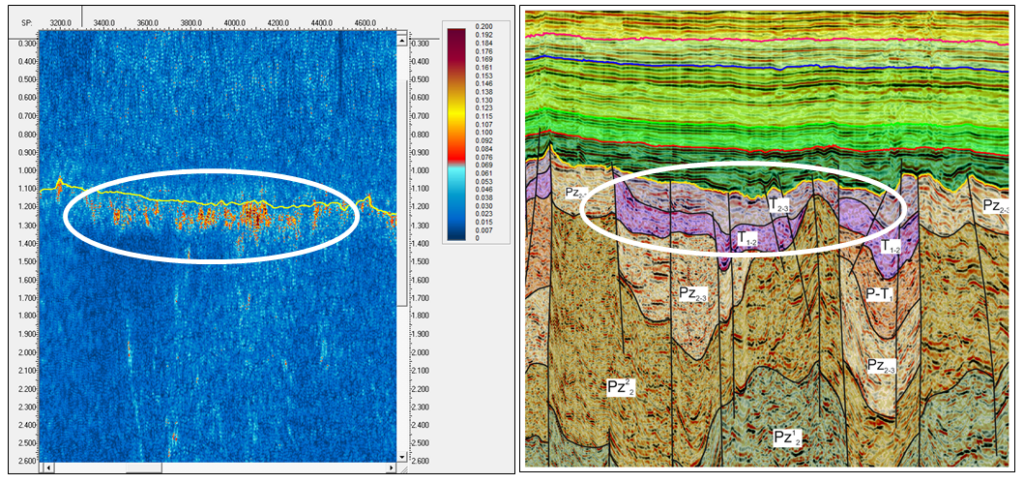

На юге Тюменской области были отработаны два региональных профиля 1К и 102В. По ним специалистами были созданы сейсмогеологические модели строения доюрского складчатого фундамента по стандартной технологии. Специализированная обработка этих профилей по технологии CSP показала высокую эффективность таких исследований для решения следующих задач:

- Выявление и картирование трещиноватых коллекторов (рис. 2).

Зоны трещиноватости являются источником рассеянных волн и однозначно проявляются на разрезах после специализированной обработки. На стандартных разрезах выявить такие зоны невозможно (рис. 2).

- Классификация разломов по проницаемости на проницаемые и непроницаемые.

Флюидопроницаемые разломы представляют собой протяженные области с открытой трещиноватостью, вокруг оси таких разломов, как правило, создается зона дробления пород шириной до нескольких км. Разломы такого типа являются каналами для миграции флюида и обычно создают отдельный резервуар с коллектором трещинного типа (так называемые «жильные залежи»). Флюидопроницаемые разрывные нарушения и сопровождающие их зоны трещиноватости проявляются в рассеянных волнах повышенными значениями амплитуд (рис. 3).

Флюидонепроницаемые разломы — разломы-экраны, являются флюидоупорами. Это разрывные нарушения, трещиноватость которых заполнена (залечена) вторичными минералами. Такие разломы являются экранами в тектонически-экранированных ловушках и залежах, разбивают залежи на отдельные блоки, гидродинамически не связанные между собой. Флюидонепроницаемые разломы не содержат открытых трещин и не проявляются в рассеянных волнах (рис. 4).

Совершенно очевидно, что комплексная интерпретация поля отраженных и поля рассеянных волн дает возможность получить намного больше полезной для прогноза нефтегазоносности информации, чем при интерпретации только поля отраженных волн.

Пример 2

Месторождение в Западной Сибири. Залежи нефти сосредоточены в карбонатных породах фундамента девонского возраста и приурочены к его верхней части Тип коллектора трещинно-кавернозный. Залежи массивные и cтруктурным планом не контролируются. Емкостно-фильтрационные свойства коллектора резко изменяются по площади и по разрезу. Максимальные притоки нефти получены из органогенных известняков. Прогнозируемая толщина коллектора изменяется от 0 до 100 метров.

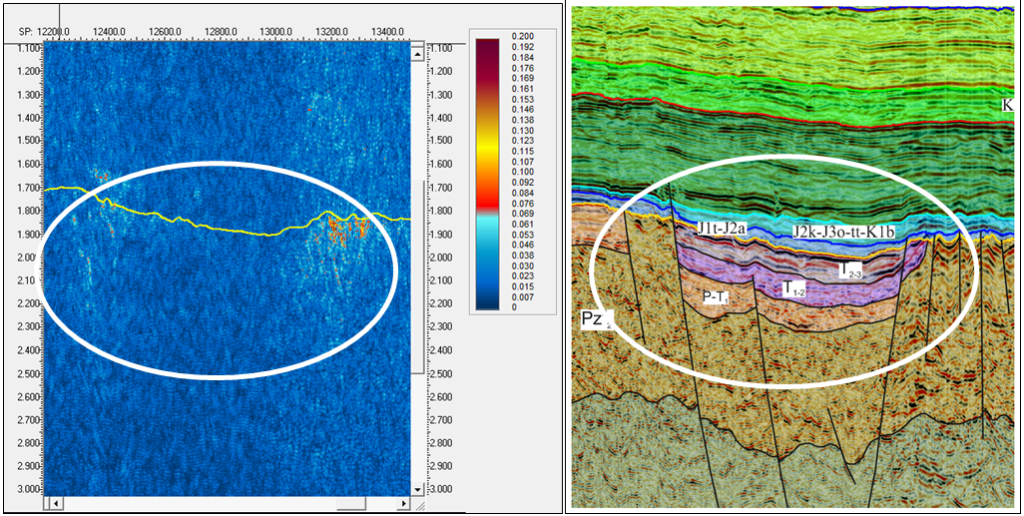

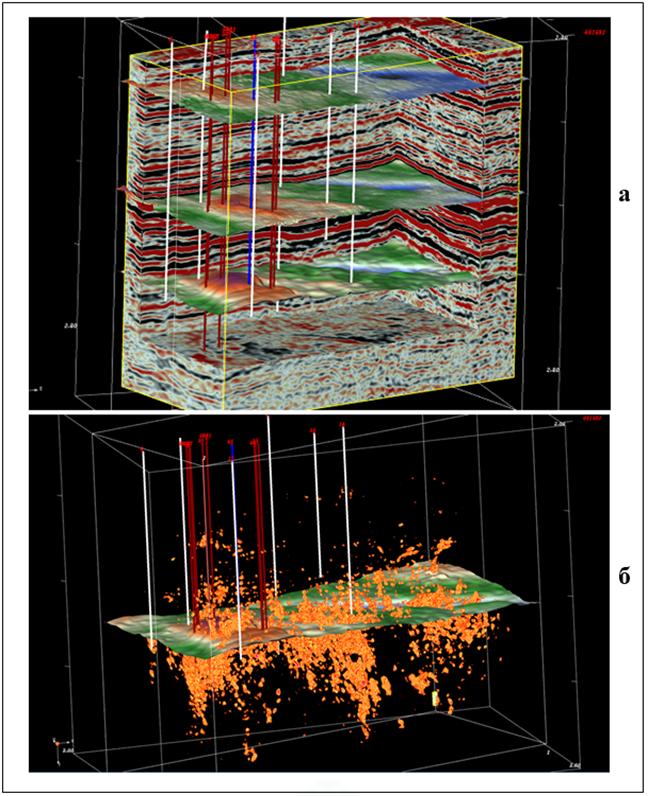

В результате обработки сейсмического материала были подготовлены кубы рефлекторов и кубы дифракторов (рис. 5)

На кубе дифракторов красным цветом изображены продуктивные скважины, а белым сухие. Как видно, и на кубе, и на разрезе (рис. 6) продуктивные скважины расположены в пределах повышенных значений амплитуд дифракторов, создаваемых резервуарами с трещинно-кавернозным типом коллектора.

Для интервала залегания продуктивных пород палеозоя построена карта дифракторов. Зоны повышенных амплитуд дифракторов интерпретируются как резервуары с трещинно-кавернозным типом коллектора (рис. 7).

Пример 3

Оценка ресурсов углеводородов в коллекторах трещинного типа по технологии CSP

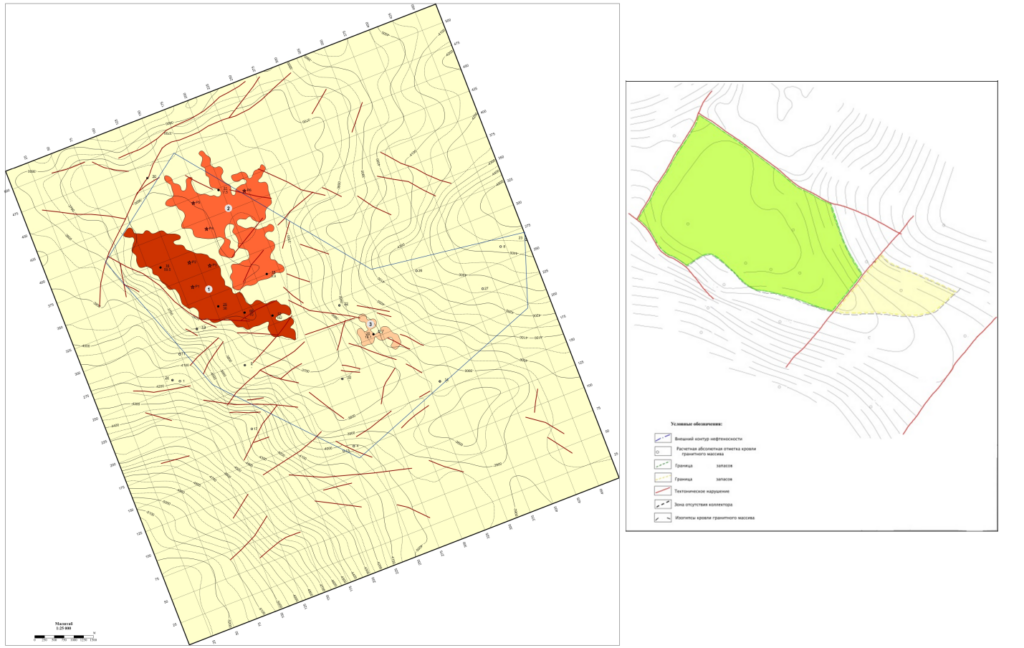

Работы проводились на одном из месторождений Казахстана, нефтеносность которого связана с гранитной интрузией палеозойского возраста и вулканогенно-карбонатной пачкой среднего триаса.

Использование карт и разрезов рассеянных волн позволило выявить гранитную интрузию, не проявляющуюся в отраженных волнах (рис. 8), выделить трещинно-кавернозную часть резервуара и рассчитать необходимые для оценки ресурсов геометрические параметры: площадь распространения коллектора и его эффективную толщину.

Подсчет прогнозных ресурсов углеводородов месторождения выполнен для залежей нефти в гранитной интрузии, вулканогенно-карбонатной пачки среднего триаса. В гранитной интрузии выявлено 3 резервуара с трещинно-кавернозным коллектором, в которых установлено наличие залежей УВ. Границы залежей нефти в гранитной интрузии определялась по контурам перспективных зон, выделенных на основе анализа карт и разрезов рассеянных волн (рис. 8). В предыдущем подсчете запасов авторы выделяли единую массивную залежь в гранитной интрузии, не имея возможности прогноза трещиноватости по стандартной технологии. (Рис. 9).

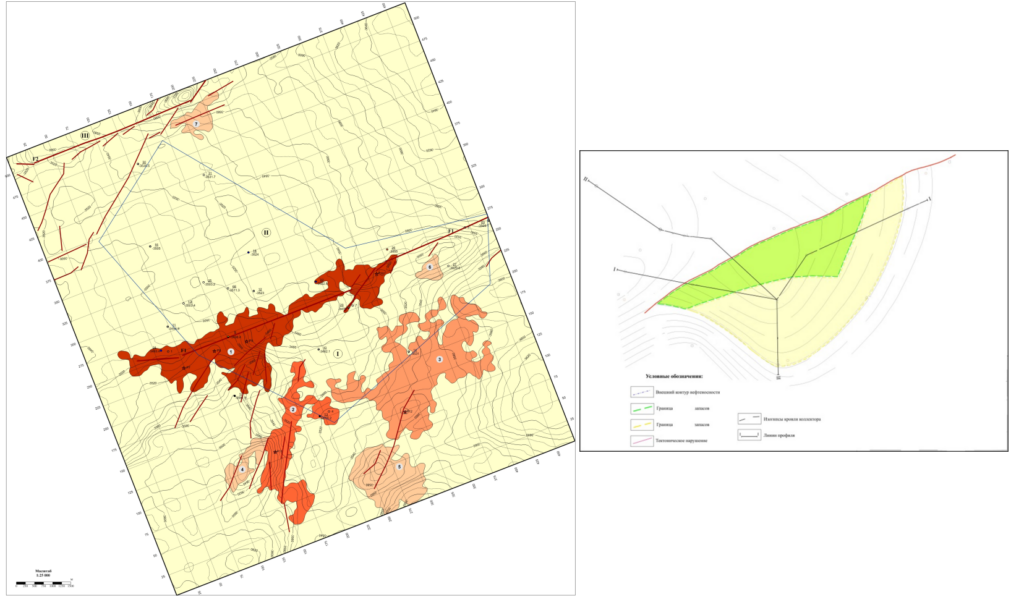

В вулканогенно-карбонатной пачке среднего триаса выделено 7 резервуаров (рис. 10). Подсчет ресурсов выполнен отдельно по каждому резервуару. Границы залежей нефти определялась по контурам перспективных зон, выделенных на основе анализа карт и разрезов рассеянных волн и атрибутов отраженных волн. Ранее считалось, что залежь в триасе непрерывная, пластовая, тектонически-экранированная.

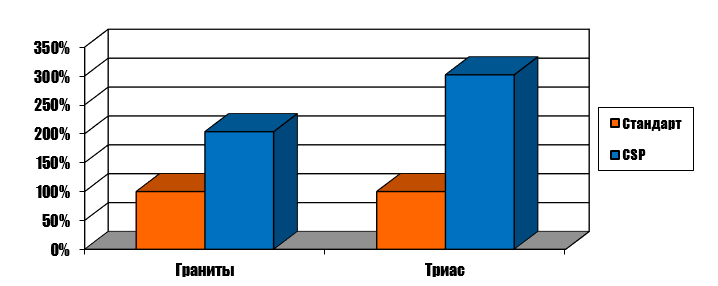

В результате переоценки перспективных ресурсов с использованием рассеянных волн, по сравнению с определенными ранее, удалось установить, что ресурсы в целом по месторождению увеличились. Основной прирост ресурсов нефти произошел по залежи в среднем триасе, ресурсы увеличились в 3 раза, в гранитах ресурсы увеличились в 2 раза (Рис. 11). Прирост произошел в следствии выявления трещиноватых резервуаров по рассеянным волнам и увеличения нефтенасыщенного объема залежи.

3. Резюме

Картирование трещинно-кавернозных коллекторов на основе метода CSP кардинально меняет подходы к оценке запасов и ресурсов, как на уже разрабатываемых площадях, так и на вновь разведуемых.

Метод CSP прошел проверку на синтетических и полевых материалах и показал высокую эффективность выявления трещинных и трещинно-кавернозных коллекторов в карбонатных, глинистых и магматических породах.

По технологии обработано более 16 тысяч погонных километров сейсмических профилей 2Д и порядка 7000 кв. км площадной съемки 3Д на 50 месторождениях.

География выполненных работ:

- Западно-Сибирская НГП

- Восточно-Сибирская НГП

- Волго-Уральская НГП

- Тимано-Печорская НГП

- Прикаспийская НГП

- Акватория Баренцева моря

- Польша

- Казахстан

- Китай

- Канада